『クィア/QUEER』愛と幻覚の詩的官能作

ウィリアム・S・バロウズの未完の小説『クィア』を、ルカ・グァダニーノ監督が映画化した『クィア/QUEER』は、ビート世代の魂を現代に蘇らせる。

『君の名前で僕を呼んで』で愛の繊細さを描いたグァダニーノは、ニルヴァーナやプリンスの音楽をバロウズの「カットアップ」技法さながらに織り交ぜ、1950年代のメキシコシティ、エクアドルのジャングルの中の映像イメージを監督のコントロール下に置くために、ほとんどのシーンはイタリアのチネチッタ・スタジオで撮影されたという。

主人公ウィリアム・リーを演じるのは、『007』シリーズのダニエル・クレイグ。グァダニーノは彼の起用について、深い敬意を込めてこう語る。「ダニエルの『愛の悪魔』(ジョン・メイバリー監督、坂本龍一音楽、DICE+にて配信中)での演技は、私の心に永遠に刻まれた。彼がフランシス・ベーコンの恋人ジョージ・ダイアーに与えた繊細さ、深遠さ、普遍的な魅力は、ウィリアム・リーを演じるのは彼しかいないと確信させた。」クレイグ自身も、両作品のクィアな役柄が「人間の複雑さを探求する」という自身の演技の原点に根ざしていると述べる。『愛の悪魔:フランイス・ベイコンの肖像』でのダイアーの内なる苦悩は静謐な悲しみとして響き、『クィア』のリーの外向的な慟哭と対照をなす。クレイグの演技は、愛の痛みと解放を両極で体現する。

撮影は、タイ出身の名匠サヨムプー・ムクディプロムが担当。『君の名前で僕を呼んで』や、アピチャッポン・ウィーラセタクンのほぼ全ての主要作品で光の詩を紡いできた彼は、35mmフィルムを用いて本作の魂を視覚化した。「35mmの粒状感と色の深みは、メキシコシティの灼熱とヤヘ(アヤワスカ)の幻覚に生命を吹き込んだ」とムクディプロムは語る。フィルムの質感は、物語の官能とバロウズの断片的な美学を融合させ、観る者の心に深く刻まれる。

映画の幕開けを飾るのは、シネイド・オコナーがカバーしたニルヴァーナの「All Apologies」。カート・コバーンが遺した歌詞「What else could I say? / Everyone is gay:他に何を語れようか。皆ゲイだ、(すべての魂は愛の自由を宿す)は、クィアな解放と普遍性を謳い、本作の精神を貫く主題曲となる。オコナーの声は、ウィリアム・リーの孤独と情熱を優しく包み込み、物語の情感を高める。

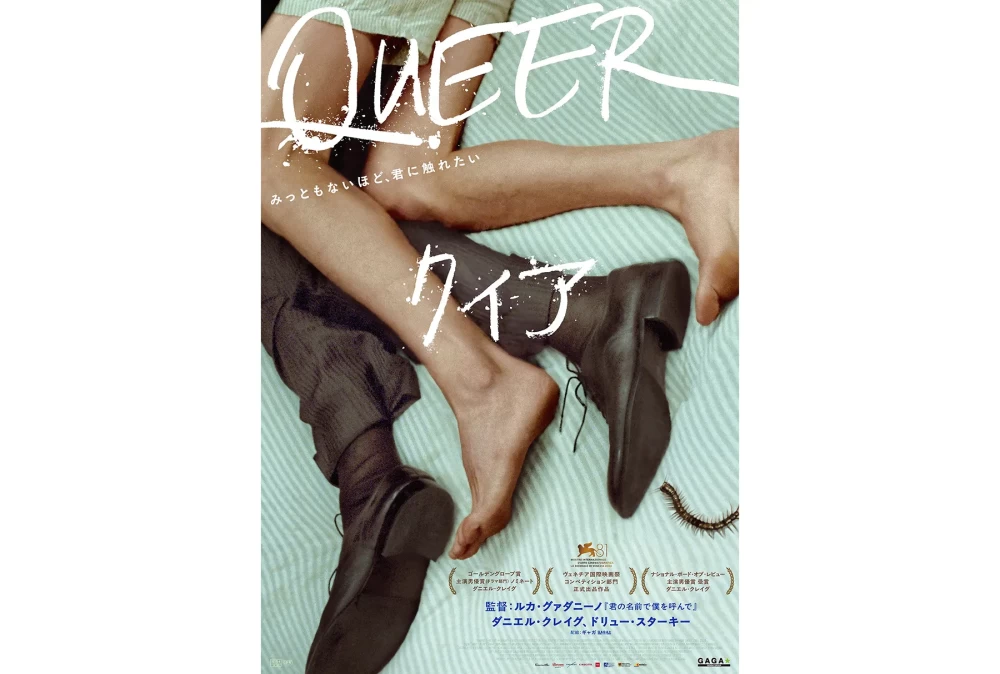

映画のオープニング、画面に映し出されるのは、手書きのフォント、皺の寄ったシーツの質感、メキシコシティの熱気と湿気。ポスターに採用された、ベッドの上で足を絡ませた一瞬は、ゾクッとするような色気を放ち、愛の切なさと純度を象徴する。ウィリアム・リー(ダニエル・クレイグ)とユージーン・アラートン(ドリュー・スターキー)が南米エクアドルへと旅立ち、ヤヘを通じて悟りを求める物語は、バロウズの未完の結末をグァダニーノが独自の詩的解釈で完結させた。

そこには、愛と喪失、幻覚と真実が交錯する、魂の彷徨がある。『クィア/QUEER』は、クィアな視点を貫きながら、時代を超えた人間の普遍性を描き出す。グァダニーノの手腕、クレイグの魂を震わせる演技、ムクディプロムの光の魔法、そしてバロウズの言葉とニルヴァーナの音楽の融合が、この映画を現代の傑作へと昇華させた。(TA)

『愛の悪魔 フランシス・ベイコンの歪んだ肖像』

監督・脚本:ジョン・メイブリィ

音楽:坂本龍一

出演:デレク・ジャコビ/ダニエル・クレイグ/ティルダ・スウィントン

(1998年/イギリス/87分/ヴィスタ)

配給:アップリンク

『愛の悪魔:フランシス・ベイコンの肖像』DICE+視聴ページはこちら

イントロダクション

『君の名前で僕を呼んで』のルカ・グァダニーノ監督 × ダニエル・クレイグで贈る、一途な恋のために、地の果てまでも行く男の物語。

みっともないほど、君に触れたい――

『君の名前で僕を呼んで』で、ひと夏の切ない恋を描いたルカ・グァダニーノ監督が今回描き出したのは、あまりに一途に、大切な人と愛を分かち合いたいと切望する男の物語だ。

1950 年代、メキシコシティ。退屈な日々を酒や薬でごまかしていたアメリカ人駐在員のウィリアム・リーは、若く美しくミステリアスな青年ユージーン・アラートンと出会う。一目で恋に落ちるリー。乾ききった心がユージーンを渇望し、ユージーンもそれに気まぐれに応えるが、求めれば求めるほど募るのは孤独ばかり。リーは一緒に人生を変える奇跡の体験をしようと、ユージーンを幻想的な南米への旅へと誘い出すが──。

リーを演じるのは、007 シリーズの主人公ジェームズ・ボンドの鎧を脱ぎ捨てた新生ダニエル・クレイグ。ボンドとは全く異なる魅力で、自分を保てないほどに相手を求める絶対的ピュアネスを演じきる姿は、あまりに痛く愛おしく、私たちの心を激しく搔き乱す。

ユージーンには、映画ファンの間で今年最高の“発見”との呼び声も高いドリュー・スターキー。一見クールで感情を露わにしない新世代に見せつつも、己のアイデンティティへの戸惑いや葛藤が垣間見える絶妙な表情で、ユージーンの心の中の繊細なゆらぎを観客に突き付ける。

ストーリー

1950 年代、メキシコシティ。アメリカ人駐在員のウィリアム・リー(ダニエル・クレイグ)は、今日もいつもの店へ行き、いつもの相手ジョー(ジェイソン・シュワルツマン)と、たいして意味もない会話を交わす。小さなアメリカ人コミュニティの中で、退屈と倦怠を酒や薬でごまかす日々を送っていた。

ある日、繁華街の夜道で闘鶏を眺めていたリーは、通りすがりの青年と目が合い、そのノーブルな美しさに呆然と立ち尽くす。我に返り行きつけのダイナーへ行くと、青年が奥のテーブルに座っていた。彼が微笑みかけてくれたと舞い上がり、おどけて挨拶すると、視線をそらされてしまう。さらに、店の常連の一人であるメアリーと親しげに話し出したのを見て、絶望的な気分に陥ったリーは、バーで出会った男(オマー・アポロ)と刹那的な関係を持つ。

別の日、何気なさを装って、しかし内心は少年のように緊張したリーが、青年に声をかけたのをきっかけに、酒を飲んだり映画を観たりと“ツルむ”ようになる二人。彼の名前はユージーン・アラートン(ドリュー・スターキー)、好奇心に輝く瞳で未知の世界については知りたがるが、自分のことはほとんど語らない。楽しそうにしていたかと思うと、急によそよそしい態度で席を立って消えてしまう。感情を露にすることもなく、限りなくミステリアスな存在だ。彼の気持ちが読み切れないリーは、ジョーに「彼、クィアかな?」と相談するが、本人に聞けと言われ、「それはダメだ」となかなか本題には踏み込めない。

ユージーンの頬に、肩に、心に触れたい。リーの渇望は膨れ上がる一方だ。ある夜、「うちに来ないか?」と誘い、ついにその情熱を叶えるリー。

それからも、ユージーンはリーを拒むことはないものの、そばにいられるだけで喜びを爆発させるリーに、時おり冷淡なまでの眼差しを向ける。肉体も魂も、その奥の奥まで欲しいと願うリーは、ユージーンの内面へ踏み込もうとするが、彼の心の扉は隙間さえ見せない。泥酔して人前でユージーンに、「言葉なしで君に触れたい」と懇願したリーが手に入れたのは、途方もない孤独だった。

それでも、愛する人と「直感で心を通じ合わせる」ことを諦めきれないリーは、それを叶える奇跡的な体験ができる

という南米への旅に、ユージーンを誘い出すが──。

プロダクションノート

●ウィリアム・S・バロウズの未完の小説「Queer」

「Queer」は、ウィリアム・S・バロウズによって1951年から1953年の間に執筆され、1985年に出版された未完成の小説だ。

本作は、バロウズが短期間メキシコシティで暮らしていた時期の生活を、事実とフィクションを交えながら綴っている。バロウズは1940年代に、自らのセクシュアリティを探求するためにメキシコシティへと逃避し、ヘロインに頼る生活を続けた。当時の彼は、妻がいながらも、アメリカ人の軍人と恋に落ちており、さらにメキシコシティで酒に酔って行ったゲーム中に、誤って妻のヴォルマーを銃殺してしまっている。

妻の死に対する罪悪感に苛まれたバロウズは、それからまもなくして「Queer」を書き始めた。しかし1953年にカウンターカルチャーの名作「ジャンキー」を、そして1959年には「裸のランチ」を書き始め、結局「Queer」は未完成のままになった。これらの名作を通してバロウズは、作家仲間のアレン・ギンズバーグやジャック・ケルアックと並び、ビート・ジェネレーションの立役者、文学界の反逆者、疎外者、そして執筆活動を通して扇動の嵐を巻き起こし、アメリカ文化を変容させた快楽主義者としての地位を確固たるものにした。

結局、小説「Queer」は、1985年にようやく出版された。それ以前の10年間は、ゲイ解放運動がアメリカ文化に衝撃を与えた時代であったが、バロウズは、生涯ゲイ作家として認識されることはなかった。彼自身も、「私は一日たりともゲイであったことはないし、何かのムーブメントの一部などでは、決してない」と、ゲイ・ライツ・ムーブメントに対して辛辣な言葉を述べたことさえあった。しかし彼は、ジョン・ウォーターズやデヴィッド・ボウイ、パティ・スミス、カート・コバーンなど、文化人の世代にとって、知と精神の導師的存在だった。彼らはこの喧嘩腰で、銃を持ち、ヘロイン常習者で、スリーピースのスーツを身にまとった初老の問題児を、パンクの元祖として見上げたのだ。

●21歳の頃から本作映画化を希望していたルカ・グァダニーノ

グァダニーノ監督は、幼い頃から熱心な読書家で、小説「Queer」との最初の出会いは、パレルモで暮らしていた10代の頃であり、映画としての可能性があるとすぐに感じ取ったという。こうして、21歳の時から、映画化を着々と進めてきた。

彼がかなり前に執筆した脚本は、フロッピーディスクに保存されてどこかにあるらしい。監督は振り返る。「小説を読んで衝撃を受けた。そしてバロウズの分身である主人公のウィリアム・リーにすっかり引き込まれた。バロウズの作品の中で、もっともよく知られている小説だが、当時の僕の中にあった想いが、僕とこの作品を結びつけた。それは、可能な限り深い部分で理解し合える人物と出会いたいという強い思いだ」

グァダニーノ監督は、このバロウズによる非常に個人的な小説は、ビート・ジェネレーションのアイコン的存在として人々が思い描くバロウズの荒々しいイメージよりも、もっと思いやりと愛情に溢れたものだと思った。彼は語る。「小説でも映画でも、中心にはお互いの絆を深めていく2人がいる。そして、彼らを引き裂こうとする内的または外的な力によって、その絆がどう壊れていくかを描いている。小説に描かれているこの要素は、まだ若かった僕にとっては直感的で啓示的だった。僕はちょうどその頃、それらの感情を自分自身が体験していたからだ」

グァダニーノ監督は、こう続ける。「一般的にバロウズの作品というと、ドライで世紀末的な印象を抱きがちだが、それはバロウズの本質を覆い隠すトリックのようなものだと僕は思う。僕は映画の仕事を始めてからずっと、小説「Queer」の映画化を夢見ていた。僕にとってこの映画は、作者の自伝以上のものだ。この物語には、愛を求めてやまない、真にロマンチックな人物が登場する。バロウズの原作に基づき、バロウズを描いた、感動的で感情の嵐を巻き起こすような映画は、これまでにまだ作られたことがない。僕にとって映画『クィア/QUEER』は、特定の世代から別の世代への愛の物語、つまり今日の子供たちと明日の子供たちのための映画なんだ。

僕が観客に期待することは、人とのつながりが薄れているこのデジタル時代に、ウィリアム・リーの苦悩とユージーン・アラートンへの大きな愛を感じ取り、人を深く一途に愛することに身を捧げる美しさを、2人の絆から学んでくれることだ」

●幻想的シーンの官能的な振付

グァダニーノは、プリプロダクションの早い段階で、クレイグとスターキーを、世界でも最も人気の高いコンテンポラリーダンスカンパニーのひとつであるネザーランド・ダンス・シアターの有名な振付家であるソル・レオンやポール・ライトフットと引き合わせ、動きのトレーニングを施してもらった。これは、恋人同士の2人がヤヘを飲み、幻想的にお互いの体を重ねていくという、物語の終盤に登場する場面のための準備だった。

スターキーはその時のことを、こう振り返る。「僕たちは、最高の振付師についてもらい、ダンスや動きのリハーサルを行った。それは、イタリアでの撮影が始まった後も、毎週続いたんだ。とてもスキンシップの多い練習だった。僕が役作りとして行ったことの中で、もっとも深い探究につながったと思う。そこで行われたことが、ダンスが中心ではない場面に大きな影響を与えた。リーとアラートンの間にある絆は、言葉なしで築かれる。だから、2人の身体がどのように連動するかを理解する助けになった」

クレイグとスターキーは、ヤヘの場面のダンスを、何か月にもわたって練習した。

この場面の撮影は、ローマにあるチネチッタ撮影所のバックロットで、10時間かけて行われた。グァダニーノは言う。「2人が踊って、僕たちが撮影した。僕は、ただ2人の動きを追っただけだ。振付師のソルとポールは、『愛の融合』という概念に基づいて、素晴らしいシーンを作り出してくれた。外的な要素が、スクリーン上で表現されるダニエルとドリューとの間の絆を作り出したわけだが、その絆を強めたのは、ダニエルとドリューの繊細さ、知性、そして型にはまらない考え方だった」

クレイグとスターキーは、この動きの訓練を通して、映画の中で展開する2つの極めて親密できわどいシーンに対しても、こだわりなく向き合うことができた。その1つは、交際中にメキシコシティにいる時の場面で、またもう1つは、南米のジャングルに向かう途中の場面だ。2人は、インティマシー・コーディネーターの助けを借りてその場面を作っていったが、大体の部分は、自分たちの勘と信頼関係に頼りながら、親密で説得力のある場面を生み出した。

クレイグはこう語る。「ドリューは、『2日前に会ったばかりの人と床の上で転がり合うのは、緊張感を解くのにいい方法だね』と言っていたが、僕たちは撮影を通じて、その瞬間に起こっていることに反応し、相手に対して可能な限り敏感かつオープンになることを学んだ。これは映画作りに過ぎないが、場面に説得力を持たせ、人為的な要素を取り除くことも助けになった。結局のところ、ただ一緒にいることで、お互いに惹かれ合う2人の物語だからね。観客のためにやっているのではなく、お互いのためにやっているということなんだ」

グァダニーノ作品は官能的なことで知られている。それは、『ミラノ、愛に生きる』(09)や、『胸騒ぎのシチリア』(15)、また『君の名前で僕を呼んで』(17)に登場する脳裏に焼きつくような場面に現れている。グァダニーノは24歳で制作した短編映画のデビュー作品にも、そのような場面が入っている。彼は言う。「ラブシーンの撮影は、僕にとってはお茶を飲むような感覚だ。でも、演じる俳優は、困難だと感じることもある。ダニエルやドリュー、または映画の前半でダニエル・クレイグとのラブシーンを演じるオマー・アポロなどの俳優と一緒に仕事していると、彼らが気さくでユーモアに溢れる人々であると同時に、真剣なアーティストでもある人たちだと実感するんだ」

『クィア/QUEER』 に登場するラブシーンでは、にじみ出る優しさが最も印象に残る。主演俳優たちは、現場でのグァダニーノが、人の心を安心させるような存在だからだと言う。クレイグはこう説明する。「僕は、堅物のイギリス人で、一方ルカは、イタリアと北アフリカの血が入っているから、とても自由だ。僕は彼のおかげで、過去に映画のセットでは体験したことがないくらい肩の力を抜くことができた。明るさを保つことが重要だったが、人を愛するということがテーマだから、それに見合う優しさがないといけない。また、撮影の合間にたくさん笑うことができたことも、大きかったよ」

●トレント・レズナー&アッティカス・ロスの音楽

ニルヴァーナ、シネイド・オコナー、プリンス、ニュー・オーダーらの挿入歌

グァダニーノの作品に登場するキャラクターの激しい感情を強調するために、音楽、そしてこだわりをもって選ばれた楽曲は、監督の映画に対するビジョンにおいて必要不可欠で重要な要素である。『チャレンジャーズ』で、推進力のあるテクノ調のバックビートを作り出したトレント・レズナーとアッティカス・ロスは、控えめでありながらも、想像力をかき立てるという面では全く劣らない音楽を、『クィア/QUEER』のために書いた。映画の各章は、多様で段々エスカレートしていく音楽にあふれている。メキシコシティが舞台の第1章では、ミニマリズムのオーケストラ曲を用いているが、第2章と第3章で、リーとアラートンがジャングルに向かう場面では、より熱を帯びた電子的な音が高まり、クラウトロックの伝説的グループであるカンやファウストを思わせる、しなやかでモータリック的な曲でクライマックスを迎える。

『クィア/QUEER』のためにグァダニーノが選んだ曲は、キャラクターの心の奥底からの切望やバロウズの豊な文化的遺産を反映し、ニルヴァーナ、シネイド・オコナー、プリンス、ニュー・オーダーなどの、時代錯誤的なアーティストを通して、50年代や90年代と結合する。ニュー・オーダーによる、メランコリックな曲「Leave Me Alone」は、リーの恋の悩み、薬物依存、そして孤独を表現するサウンドトラックとして使用されている。グァダニーノが言う。「僕は常に、僕の映画に登場するキャラクターを中心に音楽を考えた。肉体を持つキャラクターにつけ加えて、キャラクターや、それを演じる俳優たちが、曲と対話するようにしたいんだ。音楽が彼らを包み込み、彼らを否定しさえするようにね」

映画の中で、最もドキドキする場面の一つは、ニルヴァーナの「Come as You Are」が痛々しく響く中、リーがメキシコシティの街へと入っていくシーンだ。彼は、肉体を求めて、活気のある街中を進んでいく。グァダニーノは言う。「僕は、カート・コバーン風の苦悩を表現したかった。コバーンは、晩年にバロウズと交流があったらしい。だから、この曲で、バロウズ自身の苦悩を醸し出したかった。今日の若者たちは、ここで表現されているコバーンとバロウズ共有の苦悩を感じたら、ウィリアム・リーというキャラクターに共感して、自らの苦悩について考えることができるかもしれない」

バロウズのレガシーは、『クィア/QUEER』のエンドクレジットで、レズナー&ロスの憧憬にあふれるオリジナル曲で、「Vaster Than Empires」に乗って回帰を果たす。この曲は、グァダニーノが愛するブラジル人ボーカリスト、カエターノ・ヴェローズとのデュエットで歌われている。曲の、サビの部分、「目で見ることも、感じることもできる男が、どうして男でないといえるのか?」という胸を締め付けるような歌詞だが、これは、バロウズ自身の回顧録から直接引用したもので、バロウズとブライオン・ガイシンが開拓した実験的な文学表現であるカットアップ手法に準じて作曲されている。

レズナーとロスは、哀愁漂うバラードで、ビート・ジェネレーションのアイコンを解体し、大胆で美しい新しい存在に捉え直して焦点を当てている。その新しい存在とは、「クィア」として1人の人を心から愛し、その愛が本物かどうかを確かめるために、地の果てにまで行った男のことだ。

監督プロフィール

1971年8月10日生まれ イタリア出身

<主な監督作>

メリッサ・P ~青い蕾~(05)

ミラノ、愛に生きる(09)

胸騒ぎのシチリア(15)

君の名前で僕を呼んで(17)

サスペリア(18)

サルヴァトーレ:夢の靴職人(20)

ボーンズ アンド オール(22)

チャレンジャーズ(24)

<主な受賞歴>

2017年 LA批評家協会賞 監督賞受賞 『君の名前で僕を呼んで』

英国アカデミー賞 監督賞ノミネート 『君の名前で僕を呼んで』

インディペンデント・スピリットアワード 監督賞ノミネート 『君の名前で僕を呼んで』

放送映画批評家協会賞 監督賞ノミネート 『君の名前で僕を呼んで』

2022年 ヴェネチア国際映画祭 銀獅子賞受賞 『ボーンズ アンド オール』

アップリンク吉祥寺ほか全国劇場にて公開

監督:ルカ・グァダニーノ 『君の名前で僕を呼んで』

出演:ダニエル・クレイグ、ドリュー・スターキー 他

原題:Queer/2024年/イタリア・アメリカ/カラー/ビスタ/5.1ch/137分/字幕翻訳:松浦美奈

R15+

配給:ギャガ

©2024 The Apartment S.r.l., FremantleMedia North America, Inc., Frenesy Film Company S.r.l.