『小学校〜それは小さな社会〜』明るい未来のために、「小学校」に出会い直そう

みなさんは「TOKKATSU(特活)」をご存知だろうか。

日本の小中学校に通ったことのある人ならほとんどが、学校生活の中で掃除の時間や給食の配膳係などを経験してきただろう。当たり前に感じるこれらの活動を実施している国は、日本以外にはほとんどない。近年海外から注目を集めているこれらの活動、それが「特別活動」、略して「特活」だ。

文部科学省の学習指導要領「生きる力」には以下のように書かれている。

「第6章:特別活動 第1:目標 望ましい集団活動を通して,心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り,集団の一員としてよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的,実践的な態度を育てるとともに,自己の生き方についての考えを深め,自己を生かす能力を養う。」

日本人とイギリス人のあいだに生まれた山崎エマ監督は、高校までを日本で過ごし、大学進学を機にニューヨークへ移住した。その頃は、規則だらけの日本に息苦しさを感じていたという。それから時が経ち、異国で暮らす中で、日本で身につけたことへのありがたみを感じるようになったと話す。そして、「日本の小学校の姿を海外に発信すれば、今後世界でどのような教育を目指すべきかのヒントを与えることができるのではないか」と思い立ち、この作品の企画に至った。

記憶の片隅に追いやられていた教室の思い出や、あの頃は見えなくて知らなかった先生たちの姿がそこにはたくさんあった。

協調性の高さは悪く言えば主体性が低いということで、協調性は集団性へとつながり、連帯責任の発想が生まれる・・・日本の教育は、そういった面も確実にあると思う。しかし、やはり尊いと感じざるを得ない、失敗の悔しさや成功の喜びや、出会いと別れが、学校にはある。

この子たちの未来が明るくなりますように、という月並みな言葉を、太陽のように本当にあたためていくために、まずはこの作品を観て、「小学校」に出会い直してほしいと思う(MO)

イントロダクション

イギリス人の父と日本人の母を持つ山崎エマ監督は、大阪の公立小学校を卒業後、中高はインターナショナル・スクールに通い、アメリカの大学へ進学した。ニューヨークに暮らしながら彼女は、自身の“強み”はすべて、公立小学校時代に学んだ“責任感”や“勤勉さ”などに由来していることに気づく。

「6歳児は世界のどこでも同じようだけれど、12歳になる頃には、日本の子どもは“日本人”になっている。すなわちそれは、小学校が鍵になっているのではないか」との思いを強めた彼女は、日本社会の未来を考える上でも、公立小学校を舞台に映画を撮りたいと思った。

1年間、150日、700時間(監督が現場で過ごしたのは4,000時間)に及ぶ撮影と1年を要した編集を経て完成した本作には、掃除や給食の配膳などを子どもたち自身が行う日本式教育「TOKKATSU(特活)」──いま、海外で注目が高まっている──の様子もふんだんに収められている。日本人である私たちが当たり前にやっていることも、海外から見ると驚きでいっぱいなのだ。

いま、小学校を知ることは、未来の日本を考えることだ、と作品は投げかける。

ストーリー

桜が満開の4月。

新年度は入学式から始まる。授業が始まり、1年生は挙手の仕方や廊下の歩き方、掃除や給食当番など、集団生活の一員としての規律と秩序について初めて学ぶ。そんな1年生の手助けをするのは6年生だ。小さくてまだ何もわからない1年生も、わずか6年の間に自分が何者であるかという自覚を持ち、6年生にふさわしい行動を取るようになる。

主人公は学校そのもの。カメラは、1年生と6年生に焦点を絞り、春夏秋冬、彼らの学校生活を追う。

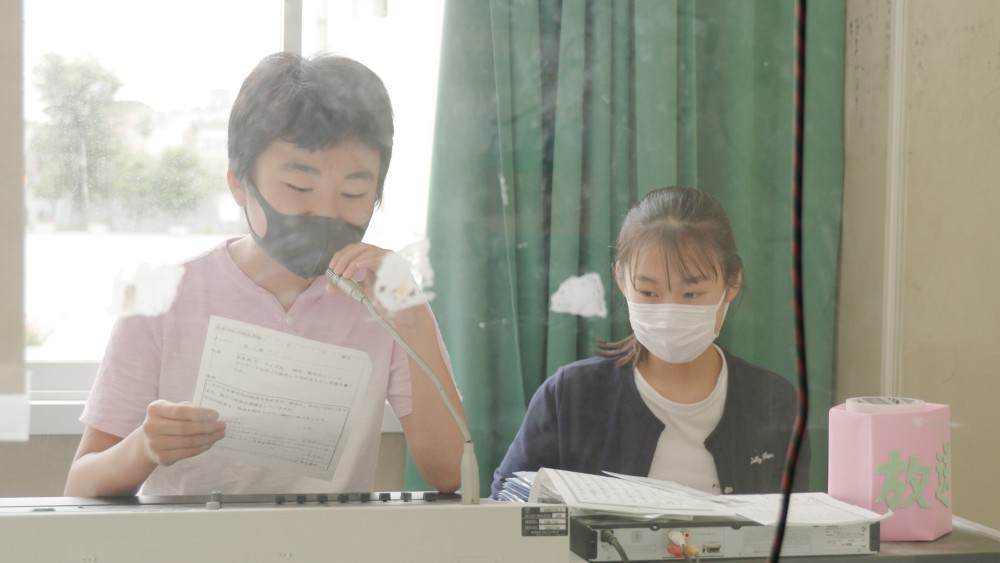

コロナ禍において学校行事実施の有無に悩み、安全と犠牲をめぐる議論を重ねる教師、社会生活におけるマナーを学んでいく1年生、経験を重ね次章への準備を始める6年生……。3学期になり、2年生に進む1年生は、新1年生のために音楽演奏をすることになる。彼らは社会の一員として生きていくために、ものごとをやり遂げる責任感や、そこで得られる達成感を感じて学び、また“誰かのために何かをする喜び”も体験するのだ。

桜のつぼみがほころび始め、また新年度が始まる。

山崎エマ監督メッセージ

撮影にあたりリサーチを始めたのは2014年で、多くの学校を回りましたが、そこには自分の時代と変わらない小学校の姿がありました。

黒板にはチョークで書かれた文字、まっすぐに前を向く子どもたち......今は昭和なのか令和なのか!?と思ってしまうほど。でも、実際その中に入っていくとやはり変化はあり、中でも強く感じたのが、“個の尊重”です。海外から見ればまだまだ集団を重視した教育だと思いますが、授業を止めてでもひとりのために時間を費やす先生がいるなど、昔とは随分変わりました。加えて、“褒める”ことへの意識が高くなっていることを実感し、自己肯定感を高めることが教育の大きな柱になっていることも学びました。

その一方で、自分が小学校時代に経験した「もっとできる。もっとがんばろう」が減った感は否めません。今は、“乗り越えること”より子供の気持ちを尊重して“ありのままを認める”ことが優先されているように感じられました。私はこれを、日本の教育の進化であると捉えています。が、同時に、大人になった今でも貴重だと思える「乗り越えるこ とで得られる達成感」や「もっとできる、もっとがんばろう」の気持ちも失われない教育現場であり続けてほしいと願います。

未来を作るのは、今の教育であり、子どもたちです。そのことに、親や教師が関心を持つのはもっともです。でも、それだけではなく、親や教師でない人にも、教育を自分ごととして捉えてほしいです。誰かの子どもではなく、“社会の子ども”に関心を持ってほしいです。

日本に暮らし、日本の小学校しか知らないと、当たり前すぎて気づかないことがたくさんあります。日直や給食当番など、与えられた任務を楽しみに、学校に来る子どもがいます。そんな日本のシステムを称賛する他国がある一方で、当事者がその価値に気づいていないのは、あまりにももったいないです。もちろん課題もあります。だから、現在のシステムの素晴らしさに気づいた上で、課題に取り組むことが重要なのだと思います。

山崎エマ監督プロフィール

神戸生まれ。イギリス人の父と日本人の母を持ち、東京を拠点とするドキュメンタリー監督。代表作は『モンキービジネス:おさるのジョージ著者の大冒険』(2017年)『甲子園:フィールド・オブ・ドリームス』(2019年)。19歳で渡米し、ニューヨーク大学映画制作学部を卒業後、エディターとして携わった作品はHBO、PBS、CNNや世界各地の映画祭で放送、上映された。2019年にはNHK大河ドラマ『いだてん』の紀行番組を担当。その他NHKで『ETV特集』『ノーナレ』『BS1スペシャル』のディレクター・エディターも務める。2024年、『ニューヨーク・タイムズ』に監督としての紹介記事が掲載される。『小学校~それは小さな社会~』短編版がOp-Docs(『ニューヨーク・タイムズ』運営の動画配信サイト)に選出され2024年11月より配信決定。日本人の心を持ちながら外国人の視点が理解できる立場を活かし、人間の葛藤や成功の姿を親密な距離で捉えるドキュメンタリー制作を目指す。

監督・編集:山崎エマ

配給:ハピネットファントム・スタジオ

2023年/日本・アメリカ・フィンランド・フランス/カラー/99分/5.1ch

© Cineric Creative / NHK / Pystymetsä / Point du Jour