『アンゼルム “傷ついた世界”の芸術家』芸術はものごとを明らかにする方法だ:キーファー

『アンゼルム”傷ついた世界”の芸術家』、アンゼルムと聞いて誰だろうと思う美術ファンもアンゼルム・キーファーとフルネームを聞けば、作品をイメージできるだろう。

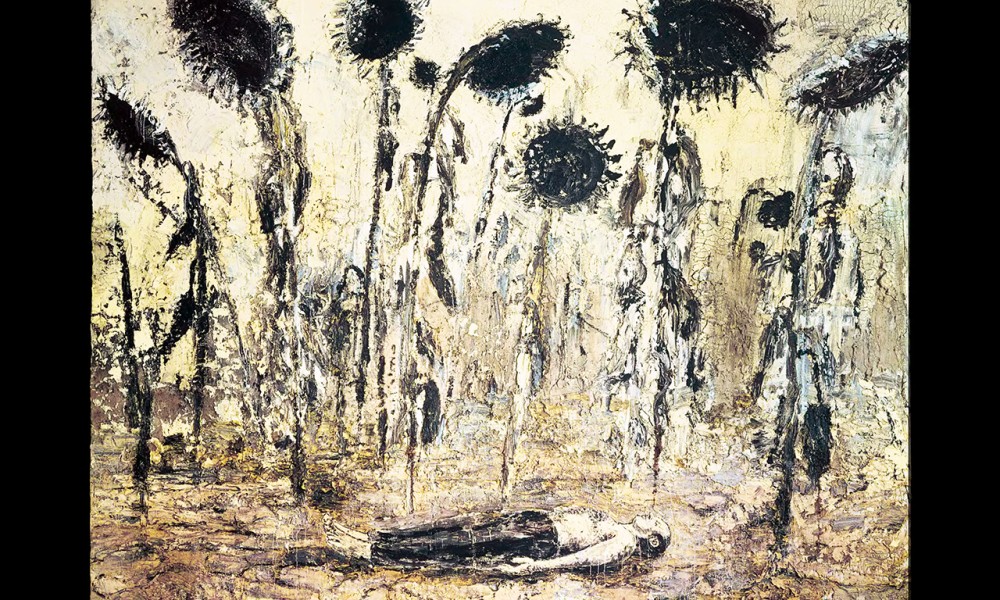

”傷ついた世界”とタイトルにある通りキーファーの作品は、アメリカのポップアートとは違い、様々な材質を使うが全てダメージを与え、まさに傷ついた表現ばかりだ。

その傷ついた世界の表現は、1945年という終戦の年に南ドイツで生まれたという地政学的なものが大きいだろう。

ヨーゼフ・ボイスに学び、アーティストとしては、1960年代にハイル・ヒットラーと右手を上げるポーズを父親の軍服に身を包み写真を作品として発表したところから始まる。

あるインタビューでキーファーはこう語っている。

「すべては病んでいる。世界の状況は病んでいる。シリア、ナイジェリア、ロシア。私たちの頭はだいたい病んでいる。間違って作られている。芸術はものごとを明らかにする方法だ」と。

同じく1945年生まれのヴィム・ヴェンダースが2年の歳月をかけて、キーファーの作品制作の場フランスのバルジャック村に訪れ撮影したのが本作品。

ナチス・ドイツの歴史について、ヴェンダース監督は「キーファーは、私のアプローチと真逆だった。彼はドイツから逃げませんでした。彼は母国の過去と対峙し、より深く掘り下げようとしました。一方、私はドイツから逃げようとしたのです。いえ、”逃げる”という表現は間違っているかもしれません。”後ろを向いて前に進む”ということかもしれません」と語っている。

アンゼルム・キーファー

Anselm Kiefer

1945年3 月8 日、ドイツ・ドナウエッシンゲン出身の画家、彫刻家。戦後ドイツを代表する芸術家。ドイツの歴史、ナチス、戦争、リヒャルト・ワーグナー、ギリシャ神話、聖書などをテーマに、砂や藁、鉛などを用いた作品が特徴。フライブルク大学で法律を学ぶが、美術に転じ、1969 年にカールスルー工芸術アカデミーに入学。1970 年に、デュッセルドルフ芸術アカデミーで絵画を学び、ヨーゼフ・ボイスらに師事した。1969 年にヨーロッパ各所でナチ式に敬礼する自身の姿を撮影した写真「占拠」を発表し物議を醸した。その後も、ナチスの無謀なイギリス侵略計画を取り上げた写真作品「あしか作戦」(7575)を発表。戦後ナチスの暗い歴史に目を背けようとする世論に反し、ドイツの歴史上の記憶を掘り起こすことで、自らのアイデンティティと文化を探求した。1980 年に開催された、第39 回ヴェネチア・ビエンナーレ西ドイツ館での展示で国際的に注目を集める。この頃から、神話や宗教といった普遍的なテーマに移行し、巨大なキャンバスに草や藁などが塗り込められたものや、鉛のオブジェが貼り付けられるなど素材の物質性を強調した作品が多くなる。1991993年にフランスのバルジャックに拠点を移し、現在も活動を続けている。ウルフ賞芸術部門(19901990)、高松宮殿下記念世界文化賞・絵画部門(19991999)、ドイツ出版協会平和賞(20082008)を受賞。MoMAMoMA(ニューヨーク近代美術館)やメトロポリタン美術館、シカゴ美術館、アムステルダム国立美術館といった世界の名だたる美術館に作品が所蔵されている。

ヴィム・ヴェンダース 監督

©️小川拓洋

—— アンゼルム・キーファーとは、旧知の仲だと伺っていますが、彼の仕事をフィルムに収めるというこのドキュメンタリーのプロジェクトはどのように始まり、そして進んだのでしょうか。

アンゼルムとは、1991 年にドイツでの大きな展覧会(Anselm Kiefer : Nationalgalerie Berlin 1991 の準備をしているときに初めて会いました。2 週間、毎晩会ってディナーを共にしまし、いろいろな話をし、お互いをよく知るようになりました。2 週間経った辺りで、実は私は画家になりたかったと話したんです。一方、アンゼルムは、実は映画監督になりたかったという話になり、じゃあ一緒に何かやりましょうということになりました。結局、その時には何もしなかったのですが、今となっては、それでよかったと思っています。というのは、もし当時、撮影していたら今回作ったような映画にはならなかったでしょうから。

その展覧会の後、彼はドイツを去りました。展覧会が評価されず、失敗に終わったからです。その少し前に、彼はアメリカで展覧会を開催したのですが、「コンテンポラリーアーティストの中で、もっとも偉大な作家のひとりである」と高く評価されました。にも関わらず、ドイツに戻ってきたら拒絶された。なので、(展覧会の)数ヶ月後ドイツを出て、フランスに移り、その後、アメリカに移住しました。その後は、映画のオープニングやギャラリーのオープニングで顔を合わせることはありましたが、“一緒に何かやろう”という夢は、進展することがありませんでした。

2019年に彼から電話があって、彼が居を構えていたフランスのバルジャック村で会うことになりました。バルジャック村には初めて行ったのですが、その風景と共にある彼の作品群を見て、今なら映画が作れると思いました。

2020年から撮影が始まりました。パンデミック中です。2 年間に渡って合計7 回、彼に会って撮影がすることが出来ました。撮影後、編集には2 年半かけました。

—— これまでのドキュメンタリーには、あなたが登場する作品も少なくありません。今回は、画面にも登場せず、さらにいえば気配を消しているようにも見えるのは、どういう意図からだったのですか?

アンゼルムのアートでは偉大で、彼の世界はそれだけで完成しているからです。私とアンゼルムは、1945 年生まれで、戦後に人格が形成されてきたということも含め共通部分も多い。だからこそ、私の声が入ってしまうことは、映画にとって危険だと思いました。自分を押し付けることになると思ったんです。この映画では、彼の作品が観客に語り掛けるべきであって、私の声も解釈も必要ない。私の役割は、彼の作品の美しさ、素晴らしさを提供するだけ。観客には、彼の世界をそのまま経験して欲しかったのです。

—— キーファーとは事前にどのような話し合いをされましたか?

毎回、撮影をする1週間前に8 日間毎日会って、毎回77~8 時間話をしました。子ども時代のことから始まり、歴史や政治について、科学についてなどあらゆるテーマを話しました。また、彼の作品を見たり、作品のカタログも見ました。そして私が、何が重要と考えているかを彼に話をしました。最終的には撮影中は、彼と話をしなくていいほど事前に色々ななことについて話し合い、終いに彼は「すべての選択は君に任せる」と言って、私に自由を与えてくれました。また、彼は「撮影中、何を君が撮影しているか、僕は知りたくない」とも言いました。「出来上がった映像を見て驚きたいんだ。それは約束して欲しい」と。私は、もちろん約束すると答えました。

—— アンゼルムに“見て驚くような映画”とまで言われたことは、あなたにとって大変プレッシャーだったのではないでしょうか?

いいえ、出来ると思いましたから。プレッシャーが負担になったというより、「驚かせていい」という自由を与えられた気がしたんです。

—— 同時代を生きたドイツ人でもあるあなたの視点からは、ドイツの新表現主義を代表する作家であるアンゼルム・キーファーの重要性とはなんでしょうか?

私が一番感銘を受けたのは、芸術に限界がないという彼の考えです。芸術で描くことができないものはない。ミクロコスモスからマクロコスモスに至るまで、すべてを担保できる。彼は、科学、歴史、詩、声、すべてがアートの材料になると言っています。他の芸術家で、そこまで壮大な考えを持っている恐れ知らずな人を、私は知りません。

—— キーファーは、ナチス・ドイツを始めドイツの歴史をテーマにした作品で大きなインパクトを与えました。その後も神話、宗教など壮大なかつ刺激的なテーマに取り組んできましたが、戦後ドイツを生きてきた同じ年のアーティストとして、共感するところはあるのでしょうか?

非常に共感します。というのは、私のアプローチと真逆だったからです。彼はドイツから逃げませんでした。彼は常に母国の過去と対峙し、より深く掘り下げようとしました。一方、私はドイツから逃げようとしたのです。いえ、“逃げる”という表現は間違っているかもしれません。“後ろを向いて前に進む”ということかもしれません。

—— あなたはこれまでも『Pina/Pina/ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち』(1111)、『誰のせいでもない』(1515)、『アランフェスの麗しき日々』(1616)など3DDの作品を意欲的に作っていますが、3D映画というアートフォームにどのような可能性を見出しているのでしょうか?

3Dという表現方法は、過小評価されてきたと思います。仰る通り3DDはアートフォームなんです。そして言語であり、媒体であり、メディアである。が、これまで3DDはほとんどその様に使われてきませんでした。ハリウッドのメジャースタジオは、正しい使い方を全くせずに悪用しました。金儲けのためにね。3DDのアートフォームとしての詩的な可能性、ポテンシャルというものを全く重視してきませんでした。

—— この作品で3DDを採用した理由はなんですか?

通常よりも、もっと色々なものが見えてくるからです。普通の映画で見ると、脳のほとんどの部分はあまり機能していないんですが、3D3Dを見ると、脳のさらに多くの部分が活性化されて、自分がまるで見ているものの中にいるような意識が生まれてくるわけです。脳が違う形で機能するのです。3DDによってアンゼルムの世界に入り込むと、そこではさまざまな体験でき、いろいろな感覚を感じ取ることができます。この映画で彼の作品を見ることは、アート・カタログで作品を見るのとは、まったく違う経験になるのです。

—— つまり、この映画はギャラリーあるいは美術館での見るという体験とも違うわけですね。また、実際に彼の創作の現場までカメラが入っていることは、この映画の大きな魅力でもあります。どのように撮影したのでしょうか。

3Dカメラは今、非常に融通が利くようになったんです。今回の撮影監督は『PERFECT DAYSPERFECT DAYS』(23)と同じフランツ・ラスティグです。手持ちカメラも使えるので、至近距離までアンゼルムに寄ることもできましたし、彼の動きに合わせて移動することもできました。アンゼルムは光栄なことに、アトリエへ自由に立ち入り撮影することを許可してくれたので、彼のクリエイティブ・プロセスを間近でカメラに治めることができました。もちろん、作品に触れずに安全に撮影する必要がありましたから、毎日まずテストをしてから撮影を始めました。

—— 実際に完成した作品を見て、キーファーはどの部分に一番驚いたのでしょうか?

映画すべての側面が彼にとっても驚きだったと思いますよ。想像以上にリアルだったと言ってくれました。彼の息子のダニエル・キーファーが自分の青年期を演じていることにも驚いたようです。アンゼルムには彼の息子が出演することを知らせていなかったんです。オーヘンバーグにいた1515年の間、アンゼルムはまだ無名でした。美術史家やギャラリーの人など誰も彼のところにやってくることはなかった時代です。また、子ども時代を描いていたことも予想外だったようです。本当に当時、彼が住んでいた家で撮影したのですが、99歳の彼を演じていたのは、私の孫甥(アントン・ヴェンダース)です。それも驚きだったようです。

第3838回東京国際映画祭中のインタビューにて (取材・文:立田敦子)

ヴィム・ヴェンダース

Wim Wenders

監督・脚本

1945年8 月14 日生まれ、ドイツ・デュッセルドルフ出身の映画監督、写真家。1967 年秋、ミュンヘン大学で映像制作を学び、1970 年まで映画評論家として活動。1967 年から、映画監督としてのキャリアをスタートさせ、1970 年に『都市の夏』で長編映画監督デビューを果たす。『都市のアリス』(7474)、『まわり道』(7575)、『さすらい』(7676)の「ロードムービー3 部作」を監督したことで注目を集める。『さすらい』では第29 回カンヌ国際映画祭 国際映画批評家連盟賞、第12 回シカゴ国際映画祭 ゴールド・ヒューゴ賞を受賞。その後、ロードムービーからは一転し、パトリシア・ハイスミス原作のサスペンス映画『アメリカの友人』(7777)を監督。それを観たフランシス・フォード・コッポラからの依頼を受け、『ハメット』(8282)を監督する。しかし、コッポラと衝突し撮影は中断される。その間に撮影した『ことの次第』が第39 回ヴェネチア国際映画祭にて金獅子賞を受賞した。1984 年、『パリ、テキサス』で第37 回カンヌ国際映画祭 パルム・ドールを受賞。翌1985 年に敬愛する小津安二郎監督に捧げたドキュメンタリー作品『東京画』を手掛ける。1987 年、『ベルリン・天使の詩』で第40 回カンヌ国際映画祭 監督賞を受賞。その続編『時の翼にのって ファラウェイ・ソー・クロース!』(9393)が第46 回同映画祭で審査員グランプリを受賞。ドキュメンタリー作品にも定評があり、『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ』(9999)では第72 回アカデミー賞🄬 長編ドキュメンタリー映画賞にノミネート。ほか、『Pina ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち』(1111)、『セバスチャン・サルガド 地球へのラブレター』(1414)が連続でアカデミー🄬 長編ドキュメンタリー映画賞にノミネートされる。後者は第67 回カンヌ国際映画祭の「ある視点」部門で特別賞を受賞した。2015 年、ベルリン国際映画祭で彼の生涯の功績をたたえ、金熊名誉賞が授与された。2022 年、第33 回高松宮殿下記念世界文化賞を受賞。2023 年、役所広司主演の『PERFECT DAYS 』が第96 回アカデミー賞で日本代表として国際長編映画賞ノミネート。第76 回カンヌ国際映画祭 エキュメニカル審査員賞、第47 回日本アカデミー賞では最優秀監督賞を受賞した。

イントロダクション

戦後ドイツを代表する芸術家であり、ドイツの暗黒の歴史を主題とした作品群で知られるアンゼルム・キーファーの生涯と、その現在を追ったドキュメンタリー。監督は、『PERFECT DAYS』(23)で第76回カンヌ国際映画祭 主演俳優賞(役所広司)を受賞し、第96回アカデミー賞🄬国際長編映画賞にノミネートされたことも記憶に新しい、ドイツの名匠ヴィム・ヴェンダース。『パリ、テキサス』(84)、『ベルリン・天使の詩』(87)、『ミリオンダラー・ホテル』(00)などの劇映画だけでなく、『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ』(99)、『Pina/ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち』(11)、『セバスチャン・サルガド/地球へのラブレター』(14)などドキュメンタリーも手掛け、世界各国から高い評価を受けてる。アンゼルム・キーファーは、ナチスや戦争、神話などのテーマを、絵画、彫刻、建築など多彩な表現で壮大な世界を創造する、戦後ドイツを代表する芸術家。1991年、高松宮殿下記念世界文化賞・絵画部門を受賞。ヴェンダース監督と同じ、1945年生まれであり、初期の作品の中には、戦後ナチスの暗い歴史に目を背けようとする世論に反し、ナチス式の敬礼を揶揄する作品を作るなど“タブー”に挑戦する作家として美術界の反発を生みながらも注目を浴びる存在となった。1992年からは、フランスに拠点を移し、わらや生地を用いて、歴史、哲学、詩、聖書の世界を創作している。彼の作品に一貫しているのは戦後ドイツ、そして死に向き合ってきたことであり、“傷ついたもの”への鎮魂を捧げ続けている。制作期間には2年の歳月を費やし、3D&6Kで撮影。従来の3D映画のような飛び出すような仕掛けではなく、絵画や建築を、立体的で目の前に存在するかのような奥行きのある映像を再現し、ドキュメンタリー作品において新しい可能性を追求した。「先入観を捨てて、この衝撃的なビジュアルをただ楽しんでもらいたい」とヴェンダース監督は語る。キャストには、アンゼルム・キーファー本人の他、自身の青年期を息子のダニエル・キーファーが演じ、幼少期をヴェンダース監督の孫甥、アントン・ヴェンダースが務めている。本作は『PERFECT DAYS』が出品された第76回カンヌ国際映画祭で、ヴィム・ヴェンダース監督作品として2作同時にプレミア上映された。

『アンゼルム “傷ついた世界”の芸術家』予告編

公式サイト

2024年6月21日(金) TOHOシネマズ日比谷、アップリンク吉祥寺、ほか全国順次ロードショー

Cast

アンゼルム・キーファー Anselm Kiefer

ダニエル・キーファー Daniel Kiefer

アントン・ヴェンダース Anton Wenders

Staff

監督:ヴィム・ヴェンダース

エグゼクティブ・プロデューサー:ジェレミー・トーマス

撮影:フランツ・ラスティグ

ステレオグラファー:セバスチャン・クレイマー

編集:マクシーン・ゲディケ

作曲:レオナルド・キュスナー

2023年 ドイツ 93分/1.50: ドイツ語・英語 原題:Anselm/ カラー・BB&W/5.1 5.1ch 3DD&2D

字幕:吉川美奈子 配給:アンプラグド

© 2023, Road Movies, All rights reserved.